“今年82岁了,实在是唱不动,前两天那套唱戏的‘家伙什’都捐给政府了。”说这话时,谢法和眼角湿润,心里似乎有着万般不舍。

谢法和,邹城市北宿镇兴隆村,石门小鼓济宁市非遗传承人。

石门小鼓济宁市非遗传承人谢法和。

“我接触小鼓是在1962年,那一年3月老师来我们村说书,我听了觉得很有趣,就萌发了拜师学艺的念头。”谢法和回忆起当年从艺的经历,眼中依旧闪烁着光,“一张小鼓、一副木板、一张小桌,就能把人‘定’在那里,实在是太神奇了。”

谢法和所说的石门小鼓,也叫鼓儿词,是自敲自唱的一种曲艺表演形式,源于清代雍正、乾隆年间,距今已有三百多年的历史。创始人石元朗,家住邹县城南,系一位落第秀才,多次参加科举未中。因不满清朝腐朽的官场统治,编写了许多褒忠贬奸、惩恶扬善的故事,用独创的小鼓四处传唱,借以发泄心中的义愤,终成为小鼓的一代宗师,被后人奉为石门始祖。石门小鼓影响到山东、江苏及东北三省部分区域,济宁、枣庄等地尤为盛行。

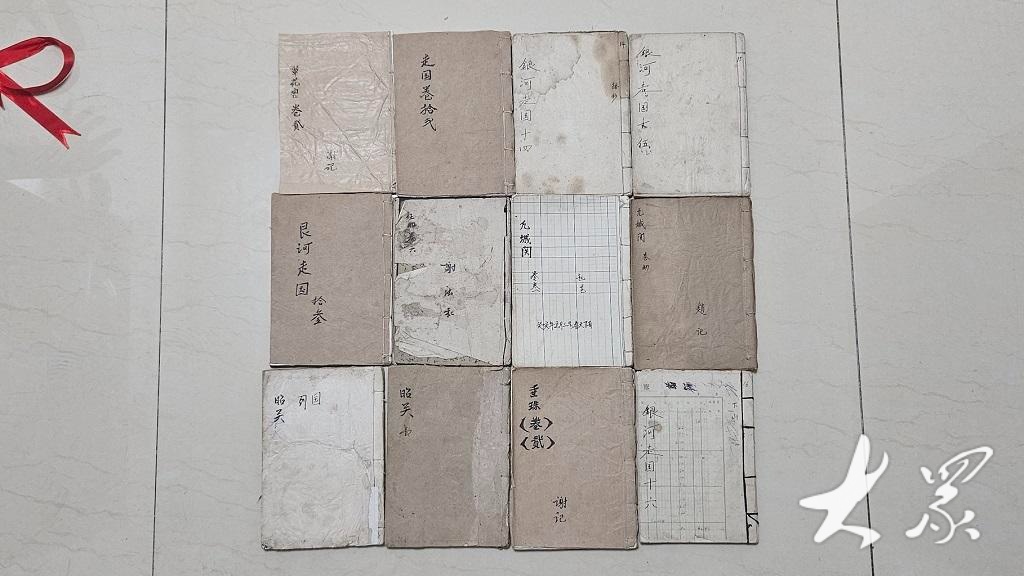

谢法和老人誊抄的说唱剧本。

那个年代,一技之长,便是安身立命的根本。“说白了就是混口饭吃”,于是,在1962年冬天农闲时节,二十出头的谢法和拜入小鼓艺人王传林的门下,正式走上了学习石门小鼓的道路。

那时拜师学习很讲究,先由徒弟家摆“拜师酒”一桌,席前行拜师礼,奉上敬师红包。学徒期通常为三年,头年打杂,帮师父做家务事,次年做粗工,第三年习艺。

“师傅领进门,修行在个人。”师傅把技能交给了徒弟,只是第一,徒弟要想学得好,还需要自己努力,下苦功多练习,才能学得好,学得扎实。在经过三年多的艰苦学艺,谢法和取得了老师的认可,算是正式“出师”了。

谢法和唱戏时的“家伙什”,已经捐给了邹城市文化馆。

石门小鼓说唱的曲调非常简单,敲打方式采用五鼓三板的形式,即每一节节奏里面,鼓点响五次、木板响三次,不过在表白、念唱及语言、句式上很讲究。想要把敲、唱、说完美结合,很需要功夫。

“在熟练掌握了小鼓的敲击技巧后,艺人也可以不拘泥于固定的形式,只要能把节奏掌握好即可。”谢法和说,自从他“艺成”后,师傅就催促他和师兄弟们去大集市上演出。

“刚开始胆子小,不敢在人多的地方说,就免费给村里的乡亲表演了几段,练了胆量,鼓足勇气才敢上集说。”第一次赶集,谢法和就近去了小点的集市,和师弟两人说了一上午,挣了人生中的第一桶金——1.3元,这让谢法和很有成就感。

在前不久举办的2024山东省“文化馆服务宣传周”系列活动,老人进行说唱表演。(资料图)

经过几次“练胆”后,谢法和就开始去大集市上演出了。由于小鼓的内容以惩恶扬善、鞭挞小人为主,符合儒家的价值观,所以当年的小鼓艺人到了曲阜境内,深受欢迎。

石门小鼓世代口口相传,师傅传徒弟,徒弟再传徒弟。虽有说唱剧本,但全部都是手抄本。“每部说唱剧本约三四万字,多为十回、八回、七回章目。师傅传给我们技能的时候,还教给我们认字,让我们抄说唱剧本。”谢法和说,从艺六十多年,他誊抄了四十六部剧本,自编自导了十部剧本。

在邹城市文化馆,记者见到了谢发和手抄的小鼓说唱剧本,字体工整、装订精细,虽然历经风雨,但字迹依然清晰可辨。

当老人再次来到捐赠仪式的舞台,心中的思绪或许只有他自己知道。

说唱剧本不远处便是跟随老人半辈子的小鼓,小鼓蒙着羊皮,呈扁平状,鼓面上点点斑驳,上面放着用柘木条做成的鼓槌,比筷子略长,手感颇为沉重。

在前不久举办的2024山东省“文化馆服务宣传周”系列活动,谢法和把石门小鼓的“家伙什”连同50多部说唱剧本一并捐给了邹城市文化馆。

“如果以后这门艺术消失了,或许大家还可以在文化馆里见到,这也算是没有辜负师傅传授的这门技艺。”说到捐赠的初衷,谢发和说道。

石门小鼓,这门曾经风靡一时的民间艺术,虽然在现代社会中逐渐淡出人们的视线,但它所承载的文化价值和艺术魅力,却永远镌刻在那些坚守和传承它的艺人心中。

岁月流转,艺术不老,石门小鼓的故事,仍在继续……

大众报业·农村大众记者 张超 通讯员 盛超 卓秀香 郭晓晗

上观号作者:大众日报